О лесосаде

Это «ленивый» способ использования земли. На Западе это направление садоводства (forest gardening, agroforestry, edible landscape) в последние лет десять переживает бум: пишут книги, снимают фильмы, толпы пермакультурных дизайнеров ведут курсы по созданию лесосадов. Из тех материалов, которые я успела найти, складывается следующая картина.

Это «ленивый» способ использования земли. На Западе это направление садоводства (forest gardening, agroforestry, edible landscape) в последние лет десять переживает бум: пишут книги, снимают фильмы, толпы пермакультурных дизайнеров ведут курсы по созданию лесосадов. Из тех материалов, которые я успела найти, складывается следующая картина.

Лесосад – это сад, имитирующий продуктивную, устойчивую, самодостаточную экосистему лесного сообщества. Леса производят огромную относительно своей площади биомассу, не страдают от вредителей, не требуют подкормок и дают ни с чем не сравнимое ощущение умиротворения и полноты жизни. В тропиках лесосады создавались и создаются с первобытных времён до наших дней. Лесосад – удобная форма для маленького приусадебного участка, но мало подходит для интенсивной фермы.

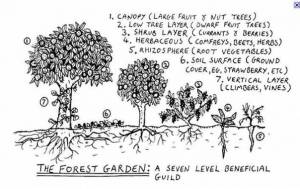

Лесосад не требует внесения ресурсов со стороны (мульча, навоз и т. д.), всё выращивается на месте. Почва в лесосаду не копается, подавляющее большинство растений – многолетники, посаженные с учётом ярусности – высокие деревья, под их кронами в полутени – кусты, под ними – травянистые растения, по стволам вьются лианы. По внешней границе сада обычно сажается плотная живая изгородь из выносливых растений, которые гасят ветер, ближе к центру – более капризные плодовые растения на больших расстояниях, чтобы они лучше освещались солнцем, а между ними – ягодные кустарники и многолетние овощи, на «полянках» – однолетние овощи. В лесу всегда более тёплый и влажный микроклимат, чем на открытом месте, и это положительно действует на растения. В лесосаду должны быть уголки, дающие корм и приют диким животным, птицам и насекомым.

Химия в идеале не используется, растения кормятся за счёт мульчи из естественного опада, укосной массы и обрезков. Вредителей теоретически должны уничтожать осы, птички, лягушки.

Но это теория, а практика в зоне умеренного климата несколько отстаёт. Единственный зрелый лесосад в нежаркой части света лет тридцать назад посадил в Англии Роберт Харт, желавший создать санаторную обстановку для себя и своего брата-инвалида. Сад располагается на холме, где когда-то был кельтский монастырь, и Харт считал это место мистическим. В саду росли обычные для той местности яблони, груши, смородина, крыжовник и т. д., по внешней границе – высокие разновидности, внутри – низкорослые. Хозяин обрезал бурно разрастающиеся кусты, пропускал через измельчитель и либо компостировал, либо сразу использовал в качестве мульчи. Растения также удобрялись популярным у западных «органистов» препаратом из морских водорослей.

Многочисленные посетители с восторгом отмечали, что сад даёт большое количество продуктов и радует душу. В 2000 году Харт умер в возрасте 87 лет, новые владельцы перестали ухаживать за садом и закрыли его от посетителей, но садоводы продолжают туда наведываться – говорят, место по-прежнему обладает мистической притягательностью.

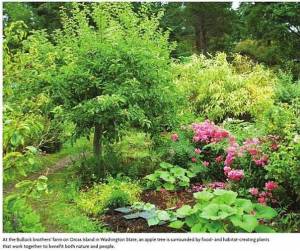

Нынешняя звезда агролесоводства – Мартин Кроуфорд, его 20-летний сад находится на юге Англии. В его саду много экзотических растений, включая бамбук, что для нашего климата не годится.

Наиболее интересным в технологии агролесоводства на малых участках кажется то, что лесосад сам себя обеспечивает питанием. Для этого в молодом саду около половины посадок должны составлять растения, создающие плодородие почвы. Из этих «источников плодородия» половина – азотфиксаторы, остальные – сорняки с глубокими корнями, достающие полезные элементы из глубинных слоёв подпочвы, и что-нибудь быстрорастущее и устойчивое к покосам, чтобы обогащать сад зелёной массой. Кроме трав-азотфиксаторов используют деревья с теми же свойствами (жёлтая акация, например), которые сажают в одну яму с плодовым деревом, чтобы оно делились с соседом азотом и смягчало ветер.

Первые годы дерево-няньку обрезают, чтобы оно не затеняло соседа, а когда нужное дерево подрастёт, дерево-няньку срубают и пускают на мульчу. Кроуфорд пишет, что для нормального плодоношения ирги или боярышника нужно на каждый квадратный метр кроны 0,2 кв. м азотфиксирующих растений, сидящих рядышком на полном солнце. Яблоне по этой технологии ещё больше надо.

Для травяного яруса лесосадов западные источники рекомендуют массу трав: окопник, клевер, люцерну, хрен, ревень, щавель, лопух и т. д. История огородных культур – дело тёмное, я долго ломала голову, какие из этих растений можно считать лесными и надеяться, что они образуют микоризу со шляпочными грибами – по справочникам предки ревеня, хрена и щавеля растут на открытых местах, но почему тогда эти растения теневыносливые? Вероятно, теневыносливые растения имеют лесных предков, а, значит, при посеве под яблонями помогут прижиться микоризе. Окопник лесной – теневыносливый и хорошо отрастает после покосов, способен вытеснить даже пырей, и под деревьями должен быть к месту.

Для травяного яруса лесосадов западные источники рекомендуют массу трав: окопник, клевер, люцерну, хрен, ревень, щавель, лопух и т. д. История огородных культур – дело тёмное, я долго ломала голову, какие из этих растений можно считать лесными и надеяться, что они образуют микоризу со шляпочными грибами – по справочникам предки ревеня, хрена и щавеля растут на открытых местах, но почему тогда эти растения теневыносливые? Вероятно, теневыносливые растения имеют лесных предков, а, значит, при посеве под яблонями помогут прижиться микоризе. Окопник лесной – теневыносливый и хорошо отрастает после покосов, способен вытеснить даже пырей, и под деревьями должен быть к месту.

В упрощённой форме посадка самодостаточного лесосада на бедной почве в засушливом климате выглядит так: сажают деревья на несколько больших расстояниях, чем рекомендуется для питомников, вокруг деревьев – кусты, и задерняют всё это бобовыми травами в смеси с каким-нибудь быстрорастущим медоносом со стержневым корнем. Эти травы периодически косят на мульчу. Через несколько лет деревья разрастутся, масса листового опада и веток от обрезки будет давать всё больше мульчи, в которой смогут прижиться лесные грибы, появится тень, влажность возрастёт, а почва станет гораздо богаче. Бобовые и сорняки в полутени начнут хиреть, и их можно будет заменить на многолетние овощи или лесные растения, с которыми грибы, подселяемые в «лесную подстилку», также смогут образовать микоризу. По-моему, всё очень просто, а, значит, должно сработать.

Меня идея лесосада привлекает тем, что позволяет обойтись без сторонних источников мульчи и при этом держать землю в естественном для неё состоянии леса.

Поделиться в соц. сетях